成都;2015年9月

在马路边的一家苍蝇馆子里,我和刘绍华坐在农民工、身着廉价西服的房产中介中间,等我们的面。我要了一两宜宾燃面,她要了一两青菜面。

“内地的菜还是太油腻一些。”她向我回忆起她刚刚在湖南山区一个麻风村里吃过的洋芋,“特别好吃,个头小小的,紫色的皮。”

乍一看,这是一个典型的“治愈系”女子,眉清目秀、皮肤细白,说话时带着软糯的台湾国语腔。她有一股特殊的亲和力,能迅速和陌生人建立信任、打开话题的能力,同时有一种隐隐的、对任何不公义现象的敏感和愤慨的个性特质。

凭直觉,我暗自猜测这像是某种职业多年训练的结果——我没猜错,到哥伦比亚大学就读人类学博士之前,她曾是香港《明报》及英文《台北时报》的驻台记者,做过四五年社会新闻,跑过空难,在柬埔寨和非洲都曾驻地工作过。

我注意到她脚后跟上有许多深深浅浅的疤痕。“都是被跳蚤叮的。这些虫子都欺生。”刚刚结束一轮深入中国腹地偏远封闭山区调查的她,下意识地跺了跺脚。

和过去十年完成的凉山艾滋病、毒品研究一样,这项耗时漫长的田野调查,由这个台湾女子孤身一人、独自完成。在为她的书写的序中,台湾“中央研究院”院士黄树民曾感慨道:“近年来已少有学者与学子还愿意探索困难的社会议题,并从事艰苦的田野调查。”

早年的记者经历,锻炼了她的意志和田野调查能力。“就是使命抵达型,克服一切困难,高密度地去应对不同的人、不同的情况。今天可能是一个非常舒坦的题目,明天可能是要你去报道一场空难。而且没得商量,你就得带东西回来。”

在纽约留学时,和学校隔着两条街的北面,是非裔黑人聚居的哈林区,那是吸毒、抢劫、枪击案频发的地带。中国留学生和多数白人学生都不敢去那里。刘绍华常常跑到那里买东西,“因为隔着两条街,水果蔬菜、日用品就会便宜一大截。”

“有什么好怕呢?他们就是跟我们长得不一样,然后我也长得和别人不一样啊。”她耸耸肩。

2015年9月,她的著作《我的凉山兄弟:毒品、艾滋与流动青年》在内地出版。这部书耗费了她10年的心血,包括长达20个月的田野调查,和一整年的蹲点。

一位美国人类学者评价说:这是继林耀华在1940年代之后、中间隔了这么多年的第一本深入凉山、蹲点的民族志。

“我是以做历史的态度在做人类学。”她轻轻柔柔地解释着,“我是拿公费做研究的。如果不是一心一意把它做得有价值,我觉得亏欠了这个世界。”

寻常的利姆乡民住屋庭院,墙上挂满黄澄澄的玉米 图刘绍华,选自《我的凉山兄弟》

凉山;2002年夏

2002年夏天,还在哥伦比亚大学攻读人类学博士的刘绍华,跟着中央民族大学的一个暑假团队,坐了两天两夜火车,从北京晃晃悠悠地到了四川凉山彝族自治州首府所在地——西昌市。她所参与的,是“中英项目”资助的3个人类学研究项目之一。

2000年,中国河南、西南省份的艾滋病问题开始引起关注。2001年,中国政府与英国政府的国际援助机构合作,开始调查凉山地区的艾滋病感染情况。结果令人触目惊心:仅占四川省人口3%的彝族,当年发现的艾滋病感染者占到全省发现人口的59.56%。

凉山彝族属诺苏支系。1950年代,中国政府组织科研队伍对全中国的少数民族进行民族识别,把西南三省几个习俗相近的族群合成一个民族。当时彝族的首领进京面见主席,毛泽东于是将带有贬义色彩的“夷”改为“彝”——意为房子(彑)下面有“米”有“丝”、有吃有穿,象征兴旺发达的美好寓意。

“其实,我当时连彝字怎么写都不清楚。”刘绍华说。在国民党治下的族群常识教育里,中华民族由“汉满蒙藏回”再加苗、瑶组成。念研究生时,她读过一点著名学者林耀华的著作《凉山夷家》。1940年代,这位曾留学于哈佛的人类学家冒着生命危险,深入凉山地区,完成了中国第一部有关凉山的民族志。

发现知识上的“新大陆”后,刘绍华的头脑里盘旋着两个巨大的问题:

为什么一个历史上这么强悍、主体性这么强的民族被艾滋病肆虐到这般悲惨的地步?一个如此封闭的山区如何成为海洛因、艾滋病这两样流行病的重灾区?

回纽约后,她调整了自己的博士论文研究大纲。经过两年的前期铺垫和预备,2004年年底,她背着行囊独自进入凉山,进入彝族人口聚居的“腹心地带”——昭觉县一处高山盆地做蹲点。这个被她化名为“利姆”的彝族乡镇,是20世纪初凉山地区海洛因、艾滋病疫情的“震中”。

到达利姆才几天,当地的警方敲开她的门。他们告诉她:从来没有一个境外人士被允许在凉山农村停留超过一个月的。在学术界的朋友和官员门的帮助下,她最终获得在凉山农村长期停留的权利。

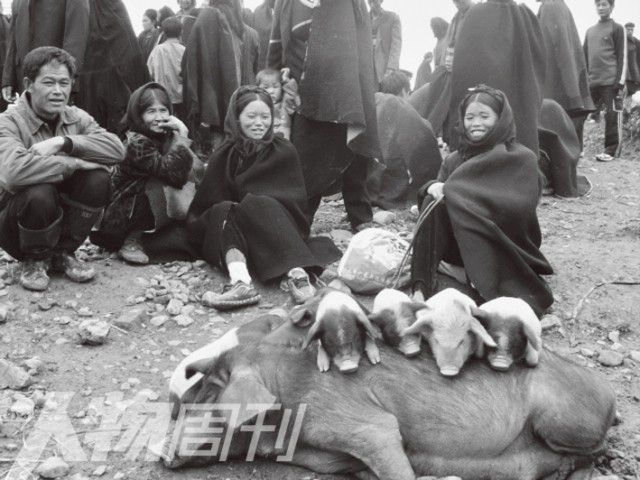

利姆集市一隅 图刘绍华,选自《我的凉山兄弟》

凉山;2005年;遇鬼、土匪、“荣誉男人”

一次“遇鬼”的经历,让一直苦于语言、文化障碍的刘绍华得以“打入”当地的彝族社群。

当时,利姆流传着邻乡一户寡妇家中闹鬼的事。得知此事后,刘绍华跟别人到“闹鬼”的寡妇家探访。她亲眼目睹了气氛恐怖的现场,无法解释、不知从何处射发的石头,石头的棱角有被烧过的痕迹。后来,带她去的彝族村干部告诉她:在火葬场,有一堆这样的石头。

一下子,她在凉山出了名,大名甚至传到西昌的朋友那里。她成了彝族老乡口里那个“不怕鬼的台湾汉人”。那以后,路上常有人和她主动打招呼——“我认识你,你真的见鬼了吗?”

当地公安前来调查时,她以平静的、纯客观的口吻描述了自己所看到的一切。“老乡知道我没有在公安面前批评他们,也没有否认他们的鬼神观。”

这段遭遇,后来成为她被人反复追问和质问的一个话题。

“我想说的,这是我生命中惟一有过的、不能解释的、接近超自然的经历。我不知道那是什么。而在当地的文化概念里,这种经历就是有鬼。当我不能解释时,就把当地文化概念的这个解释记录下来。”

在这位人类学学者看来,所谓“鬼”,本来就是一个文化概念。“到底有没有鬼,我们不知道,但有没有鬼,文化概念说了算。在大陆科学主义的语境里,说没有鬼;但是,在其他地方,譬如在台湾,很多人都相信有鬼。”

在利姆彝族老乡眼中,这个读过很多很多书的汉族女子倾听他们的感受,理解他们的真实恐惧,而不是以一种粗暴、傲慢的态度对待他们。

“这也是地方治理的一个很大的问题。你的语境和他的语境确实是全然不同的,而他们在当地有实实在在的生活。他需要被认可、被尊重,就算你认为他需要调整。如果他不被认可、不被尊重,你说他怎么调整。”

每天,刘绍华都在大马路上走来走去,遇到老乡,就和他们聊天、做访谈,参加乡村里的各种活动。等他们渐渐熟悉了这个台湾来的汉族女子,路上碰到她,打招呼时,一般都不问她吃没,而是问:“你腿酸不酸?”

一次外出途中,刘绍华意外地搭上了一辆拖拉机。和车上8名二十来岁的彝族青年嘻嘻哈哈的聊天中,她发现他们竟然都有在外面世界游荡、坐牢的经历,罪名从吸毒、贩毒到偷盗都有。

“原来你们都是土匪。”她笑着打趣。

“对,我们都是土匪。”他们爽快地回应。很快,她和这些在大城市里游荡过、会说一点汉语的彝族青年男子打成了一片。

慢慢地,这个祖籍湖南的台湾女子学会了当地人说的“团结话”——一种混杂着汉语、四川话词组和彝族语法的语言。“应对日常交流已经没有问题。如果需要和彝族老人交谈,或者聊更为深入的话题,譬如传统宗教仪式,还是需要麻烦兄弟们当翻译。”

在利姆,刘绍华的性别角色变得有一点诡异。

一位曾参与1950年代“民族识别”的老学者告诉她:早年,他们背地里把彝族叫作“贞㑩㑩”——因为彝族社会是严格的父权制,男女的区隔和性别界限分明,而且非常在乎“脸面”。

在当地,刘绍华却受到彝族男性的接纳和尊重,能够加入到一些通常只限男性的活动或者聊天中。

“我的角色有点像荣誉男人。”她自我解嘲说,“就像大学里头的荣誉博士不是真博士,荣誉男人就不是真男人了。”

在这位相对不具有威胁性的“荣誉男人”面前,这些在同伴面前逞强、爱面子的彝族男青年也更愿意把自己软弱、无知、痛苦的一面袒露出来。

在大量的聊天、访谈和挨家挨户的调查过程中,刘绍华发现:当地多数青年男子有到凉山以外大城市游荡的经历,并且伴随着偷窃、毒品和牢狱,很多人甚至不止一次。三四十岁的男子聚在一起喝酒吹牛时,也会怀旧地回忆起他们十几二十来岁时在外游荡的荒唐岁月和苦牢经验。

更有意思的是,他们常常把“入狱”作为自己的记事标杆,来回忆自己人生中发生过的一些事件。

和中国西南的一些少数民族类似,彝族的婚姻习俗属“不落夫家”的一种变种。青年男女成婚后,女方继续住在父家,直到怀孕生子才会上门。所以虽然早早结婚,这些彝族男青年还过着单身生活,到处游荡、戏耍。

这是田野调查中突破性的一步。刘绍华认为自己找到了吸毒、艾滋病问题和凉山彝族男青年“成年礼”之间的荒唐、幽默又惨烈的内在关系。

戒毒协会歌舞表演排练 图刘绍华,选自《我的凉山兄弟》

凉山-外部世界;1995-2005;猜火车和“成年礼”

“听说你不怕鬼。”

26岁的木噶是“遇鬼事件”后第一个主动和刘绍华打招呼的彝族青年。很快,这个热情能干、见过世面的小伙子成为她的朋友、弟弟,以及田野调查的重要帮手和翻译。到后来,木噶的家人、兄弟、朋友也都成为刘绍华在当地的准“家人”和重要报导人。

17岁时,木噶和同伴们第一次跑到成都“耍”,然后又去了西安、北京。在北京,他开始吸毒,并因偷盗被抓,判劳教一年。

自80年代起,利姆的彝族年轻男子就开始加入中国农村“流动人口”的千万大军。他们设法步行穿越140公里长的山路,到达邻近的越西县普雄镇。在那里,跳上一节马上要开动的慢车,去往外面的世界。

和那些进城打工赚钱的汉族农村青年不同,他们多半没有明确的目的和计划——“找乐子,进城耍一耍”是主要的动因。再加上他们多数不识字,不会讲汉语,缺乏汉族的“经济理性”,很难在城市里成为雇佣劳动力,或者做成小生意。

急速发展的都市的繁华,令这些从闭塞的大凉山来的彝族青年耳晕目眩。“有钱就好耍,没钱就不好耍”,当身边的一点盘缠用完后,“摸包包”、偷抢扒窃成为他们在城市游荡、探险的主要生存手段。劳改、入狱成了家常便饭。有意思的是,他们中的许多人在监狱里学会说汉语。

1990年代,中国开放边境贸易,海洛因等毒品流入邻近“金三角”的中国西南地区。在都市流动的彝族青年中,吸食海洛因成为一种时髦消遣——一方面,这是口袋有钱才吸得起的“奢侈品”;另一方面,它也缓解了他们离乡背井带来的压力、疼痛,有助睡眠,以最便捷的方式给他们带来幸福、安逸和满足的幻觉。

最初,他们把这种白色粉末叫作“yepi”——即彝语中的“鸦片烟”。1950年代之前,yepi是只有土司和黑彝贵族们才用得起的“好东西”。他们也把海洛因当作颇有面子的“好东西”,用来招待朋友,酬谢贵客。

1996年,英国导演丹尼•博伊尔拍了一部引起争议的电影——《猜火车》。影片描绘了一群爱丁堡地区的无业青年,他们整日无所事事,到处游荡,吸毒、嗑药、偷窃,“无恶不作”。

“我认识的这些彝族青年和他们没有什么不一样。就是年少轻狂,他们就是要找滋味、找意义嘛,他的生命需要找一个意义,让他感觉他活着,他为什么活着。只是他找意义的方式,和我们这些从小一直读书、走乖乖牌的人找的路径不一样。但其实,我们在青春时期都在找意义。”

在刘绍华眼中,这是理解木噶们的一个关键。“没有人会主动走到那个坑里去。他在寻找生命意义的时候,不小心就掉进去了。”

海洛因价格昂贵,这些成瘾的彝族青年大多采用一种更为便宜的方式——静脉注射。最终,彼此共用针头导致了艾滋病的传播和扩散。

1995年,中国政府开始在监狱与勒戒所强制抽取吸毒者和毒贩的血液,以检测艾滋病毒。同一年,凉山地区发现首例因注射海洛因感染艾滋病的彝族青年。

凉山谚语说:“野鸡也要回家。”无论外面的花花世界有多么精彩眩目,这些游荡在外的彝族青年平均每三四个月返家一趟。他们也把毒品、艾滋病带回了故乡。1990年代初期,在利姆,这些回乡青年在大庭广众之下三三两两聚在一起吸食海洛因。

1995年至1999年间,海洛因在利姆的泛滥达到顶峰。1997年,利姆通报第一例艾滋病感染案例。90年代末期,因为海洛因引发的艾滋病传播,这里成为凉山艾滋病“重灾区”。

90年代中期,意识到问题严重性后,彝族民间的“家支”和当地警方差不多同时投入扫毒、禁毒工作。2002年后,中央政府和国际援助机构合作的项目开始进入凉山地区。

在书里,刘绍华记录下木噶和他3位表兄弟(马海古者、马海布都、贾巴曲铁)青春游荡、吸毒和戒毒的故事。大哥古者在“中英项目”中被查出感染艾滋病,继续外出当包工头,2009年病重被带回凉山,不久病逝;布都一再沉湎于毒品,继续在外头惹事生非;沉默内向的曲铁在家乡戒毒后,忍不住对外面世界的渴望,多次外出打工。

出身“毕摩”(彝语,即传统信仰中的祭司和仪式治疗者)世家的木噶,是表兄弟里头戒毒最为成功和彻底的一个。2003年从北京戒毒归来后,他叫上表弟曲铁,两人打鸡,以名字发誓不再吸毒,然后一同喝下鸡血。他对动物血液背后的力量心怀敬畏。

每次回乡,木噶都要举办“毕摩”仪式祈祷平安。

在一次聊天中,刘绍华问几位兄弟:当年和他们一同外出游荡、探险的同伴有多少已经不在人世了。

其中一位板着手指,数落着他所在的家支1995年到2005年中死去的年轻人。他给出的数字是99个。“都是最聪明、长得最好的,但都不识字。有打针死的、被打死的,也有失踪七八年不知下落的。”

婚礼上,双方家支举行摔角比赛时,男童会被鼓励代表家支上场 图刘绍华,选自《我的凉山兄弟》

成都;2015年9月;千创百孔的“成年礼”

“那个谁谁谁现在呢?”

“已经不在了。”

“木噶的亲弟弟呢?就是和他长得很像的那一个。”

“也死掉了。”

“还有那个‘坏女孩’,被认为不规矩的。”

“阿西么?下落不明很多年,应该也已经不在了。”

一阵震耳发麻的电钻声粗暴地打断了我和刘绍华之间追问结局的对话。

这是成都市郊新都开发区的一个楼盘。从新通地铁的末站出来,除了大片大片的新楼盘矗立在马路两旁,这是一片荒郊野岭,打不到出租车。要不是优步,我真不知道该怎么摸到这里。

房子是刘绍华一位成都朋友借她短暂住的。平日里,主人一家都住在市区,偶尔来这里度个周末。走进小区,颇有摩登气息,景观园林、门禁、可视电话。进了房间后,我发现自己的手机没有了信号。“这里没有3G信号,只有4G的网络覆盖。”刘绍华解释说。

刚住进来时,周到的主人家特意为她开通了宽带,然后,他们发现宽带的光纤线路是断的。“只是看起来很国际化,不能细看,譬如窗、门,一到细节,品质都是问题。”

有一次,她住在另一个朋友靠近市区的家里。然后,她发现房间里的电插板整个装反了。她第一反应就是——会不会是我们彝族弟兄们干的?“因为接线板上清楚写明了正反,他们基本都不识字。”

“这个国家发展太快了,从2G直接到4G,完全是跳跃式的,失调了。”

到达成都第一夜,我照老习惯选择住在老城区大慈祠附近的一家酒店。阔别3年后,我惊愕于眼前的景象——这座已有几百年历史的古刹被一片名叫“远洋太古里”的高端商业休闲购物区全面包围,到处是咖啡馆、时尚餐厅、高档服饰、国际奢侈品,对面则是某国际商业地产巨头打造、经营的“国际金融中心”。

站在一块巨幅的奢侈品广告下,我开始想象一个刚刚坐着“蛮车”从凉山下来的彝族青年站到这里,会感受到一种怎样的冲击。

迎面走来4个面部轮廓明显不是汉族的青年——皮肤黝黑,五官英挺,带着股野性。不过,只有藏区采访经验的我,还不能区分他们到底是康巴的藏族还是彝族青年。他们漫无目的地在街上游荡着,当发现我在注意他们的时候,他们眼睛直愣愣地瞪过来。

“就是存在感很强啊。其实,他们没有恶意,但很多汉族人会心里害怕。”刘绍华感慨着说,“一个比一个帅。他们就是一个很漂亮的民族。”

在这场“现代性”的转型中,又一批彝族青年在繁华大都市里开始了冒险和青春游戏。

辗转请教了一位在成都谋生的彝族“德古”(彝语,民间的仲裁者、法官)后,我去了据说是彝族“不良”青年们活动的主要“地盘”——成都火车南站。和中国大多数大城市的火车站没有不同,这里熙熙攘攘、人来人往,广场上散落着行李、铺盖,和席地而卧的人们。

一辆流动办公的警车停在广场一侧。“综合环境整治”已初见成效。

2009年时,局面还不是这样。光天化日之下,常常可以看见吸毒贩毒、随地打针的人。然后,火车站的清洁工面无表情地把他们刚用过的针头扫进簸箕里。

我在火车站周边的小商品市场游荡,空气里弥漫着一股混合着饭菜、垃圾腐败后的古怪臭味。昏暗的角落里有影影绰绰的身影,一个身影悄悄靠过来。 “姑娘,你想要点啥?”

我转身而走。

赶场途中 图刘绍华,选自《我的凉山兄弟》

凉山;2005年;兄弟情深

2005年年底,刘绍华结束一年蹲点,准备下凉山。在路上,她向一个熟悉的彝族老奶奶告别。老奶奶说:“你来我们这里,都变胖啰。”

“都是洋芋吃的。”她笑着回忆。凉山彝族的主食是酸菜、洋芋,她在山上吃了一整年的洋芋。

在山上的一年,刘绍华把头发剪得很短很短,看上去像个小男生,平日里穿着一条有很多口袋的裤子,口袋都塞得满满的,小本子、笔、照相机,还有纸巾、糖果和饼干。

等天气渐渐热起来,她换下鼓鼓囊囊的冬装。和她相熟的一位彝族村干部才恍然大悟——“原来,刘老师没有怀孕啊,大家都以为你怀孕了呢。”

田野调查充满着挫折和惊喜。最损耗精力的,是每天都要应对的体力劳动。在凉山,一切回到原始状态:去任何地方靠两条腿,每天都要用手提水,做饭,洗衣服。冬天的衣服又厚又重,靠手洗实在乏力。刘绍华想出了一个法子:托人从外头带了一个用来通抽水马桶的塑胶吸盘,压吸、拍打浸泡在水里的脏衣服,“只求洗掉汗水就可以了。”

最折磨这个台北女子的,是每日都避免不了的一桩事——如厕。在她借住的利姆乡卫生院里,厕所茅坑的板面、地上密密麻麻地爬满了白白肥肥的蛆。那一整年,并不怎么爱听流行歌曲的刘绍华常常不由自主地哼起刘德华的一首歌——《马桶》。“台湾电视上只要放卫浴产品广告,就会飘出这首歌。我真是想念我的马桶。”

台北的家人和北京、上海、西昌的朋友不时给她邮寄一些东西,蚊帐、维生素、饼干、糖果,什么都有。“大家都觉得我在吃苦。”

“就是压抑掉一切不舒服的感觉。”尽管每天都要应对生活上的挑战,刘绍华说自己那一年精神和志气是极为饱满的。一边是调查研究的突破带来的惊喜,夹杂着悲喜交加以及每每看到不公不义之事的愤慨和良心的抉择。一边是被当地彝族兄弟、老乡们全然接纳的温暖与感动。刘绍华说自己在山上很少有孤单的感觉。

山上没有繁复的刀具。每次兄弟们看到她拿着一把大刀费力地削土豆皮,都会露出看不下去的神情,随手从她手里夺过刀子,三下五除二地把土豆削好。她去提水时,常有当地的小孩来帮她拎,“因为我扁担根本挑不起来,用手提回来后,桶里水晃得剩下不到三分之一。”

“他们好像总是知道我想做什么,需要怎么样的帮助,永远超过我的预期。而且,是用很实在又很聪明的方式,帮助我渡过各种难关。”

“不管是兄弟,还是老乡。他们是我最忠实的朋友。我知道在那里无论我碰到任何问题,他们一定会帮我。他们真正把你当作他们中的一份子。到今天,我都在纳闷:他们从哪里来这么大的能耐接受一个外人到这种程度?”

2005年以后,她差不多一有机会就去凉山回访,看望兄弟和老乡们,了解他们的近况。老乡们也很意外,他们原本不相信她还会回来,“外头来的人们常常问他们要一个东西,然后就走了。”这包括热热闹闹跟着来拍宣誓缉毒场面的电视台和媒体。

令她最难过的,是听到又有哪个兄弟艾滋病病发去世了。

她所熟悉的那一群兄弟,大部分已经不在世上了。他们留下的孩子由亲戚们代为养大。

纽约、台北;有如橄榄

在埋首于笔记、数据,敲击着键盘的那些日日夜夜里,四周一片孤寂,刘绍华的内心剧烈地翻滚着。一个个熟悉的名字,一张张俊美的面孔,一段段过往,在她的头脑里回闪,久久无法淡去。

她常常会想起《过于喧嚣的孤独》里的主角。这是捷克作家赫拉巴尔最重要的代表作,创作长达20年,三易其稿。书中主角汉斯是一个文字收集狂,他做的是非常粗重、人家都看不起的纸张回收工作。在潮湿、阴暗的地下室里,他在一大堆的文字世界里,不断收集让他感觉有意义、有价值的文字。

“我在写这本书时,心情、气氛、情景和他很像。因为你内心很清楚:这些文字是承载社会意义的,而且这些意义是别人的生命,还不是我自己的、自以为是的意义,是有别人生命重量的。”

书稿完成,她用书中的一句话来浓缩、概括自己的全部情感与心绪——“我们有如橄榄,唯有被粉碎的时候,才释放出我们的精华。”“我希望这些年轻人的生命像这句话。因为他们大部分都已经走了。”

“我最大的愿望是为他们去污名。但是,我不想回避凉山这一段也许不是那么光彩的历史事实。”

“我也不只是想表现他们的悲惨命运。他们有他们的年少轻狂、青春无忌。他们这样的姿态,我也想替他们保留下来。”

2013年的一天,刘绍华带着台湾出版的中文版《我的凉山兄弟》去看一个彝族兄弟。他不识字,手里拿过书后只是看照片,一张张翻过去,一边说“这个已经死了”,“那个已经死掉。”

“忽然,他啊呀一声,说过去的这些事情,我们都快不记得了,以后,我们的娃娃看你的书就行了。你把这个事情记下来,好有意思!”

“他是用汉语,用这么书面的语言说的。这是对我最大的回馈了。”话音已落,房间里陷入一阵沉默。

成都;2015年9月;“消失”的群体

成都,是凉山彝族青年们通往外部世界的第一站。

在这个越来越像北京、上海的大都市,我很想和在这里流动的他们接触一下。刘绍华没有向我提供她的“报导人”。这是一个人类学者所恪守的学术伦理,我理解。

在司机的指点下,我去了已搬迁到南三环附近的原九眼桥劳动力市场,如今更名为“锦江区人力资源市场”。这是周日的下雨天,到这里来找工作的人还是很多。他们三两成群地站在市场里,脚前是一张纸,写着自己的劳动技能:大多数是厨师、面点师、泥瓦匠方面的劳动力。

我向替一家家政公司“站台”的一位老大姐询问:这里是否招得着来自凉山的彝族工人。这位热情、大嗓门的大姐露出几分惊讶的表情,“你到底要招啥子工作啊?”听我再重复了一遍后,她告诉我:彝族人上这里找工作的很少,“估计他们就是找老乡帮忙,给路子哦。”

在市场里最显眼的,是几位影视明星做的防艾滋病的公益广告——“行动起来,向零艾滋迈进。”广告底下有一行红字——“每月10日免费开展艾滋病抽血检测。”

在21世纪头10年初期,凉山有超过四成的吸毒者成功戒毒。这些摆脱海洛因的幸存者终于走完了他们的“成年礼”,以各种方式进入人生的下一阶段。有的回到凉山,有的继续在城市里寻找机会。

刘绍华的兄弟中,常年在成都谋生的只剩一个。“以前在成都做包工头。现在也没机会了,没有很固定的职业或者生意,有什么机会就做什么。”

“当都市经济越来越制度化、产业化,营业需要登记,一切纳入纳税的制度系统里,这些人的路途也越来越少了。”她说,“因为他们不可能受雇了。很多人当年即使没有得艾滋病死掉,也染上了肝病。你让他们去做重体力的事情,也已经不行了。”

3年前,刘绍华曾回凉山看望兄弟们。从木噶和他的朋友那里,她得知一些近况:一些当年靠贩毒致富的年轻人已金盘洗手,里头混得好的,在成都开起了廉价彝族餐馆,手头有了一些钱,在商量着准备去香港旅游。

“惟一不变的,就是继续把大把银子花在和兄弟们的吃喝玩乐上。”刘绍华无奈地说,“他们还是把兄弟间的情谊放在夫妻关系之前。”

我想去看看这些富起来的老板们如今的经营状况。辗转请教“德古”后,去了西南民族大学武侯校区。

校区后面就是知名的“小吃一条街”。窄窄的街道两旁是密密麻麻的店铺,有藏族餐馆、各地小吃、售卖唐卡和藏袍的民族工艺品店、打印店。身边,不时有着红色、黄色袍子的藏族僧侣们擦肩而过。我来来回回地穿梭行走,向学生和教师模样的人再三打听,还是没有找到一家彝族餐馆。

转了许久,还是一无所获,我决定去衣冠庙超洋路一带再碰碰运气。那里有一家某知名餐饮网站推荐的中高档彝族餐馆,广告语上打着“大凉山风味”。虽然,这些高档餐厅的老板一般都是汉族,但他们会招一些长相漂亮的彝族姑娘、小伙当服务生作为“卖点”。

赶到超洋路,已是下午4时,餐馆营业在即。附近几家火锅店的服务生们正围着桌子吃饭,有几个则懒懒洋洋地坐在一旁说笑、打闹。

“那家哦,早就歇业了。为啥?生意不好呗。”一位服务生漫不经心地回答。

刘绍华最近一次回凉山是2012年。在她参加的一场葬礼上,她发现一些老年妇女穿着年轻女性的服装在迎接宾客。“因为,大部分女孩都出去了,有的跑到广东去打工。变化很大,她们有点像早年汉区的移民打工妹的模式。”

90后、00后一代的彝族青年们陆续走上了打工之路——去往广州、东莞等珠三角的工厂。“不再餐风露宿了,不再像过去游荡、偷窃、吸毒,渐渐进入主流。从某种程度讲,也是驯化的开始。”

令刘绍华担忧的是,随着这一波外流打工潮,凉山出现了新的问题——越来越多的留守儿童、留守老婆、留守老人。“他们现在的处境,已经越来越像汉族农村人口往外走后所面临的家庭问题。”离婚的越来越多,“女人可能去电子厂,男人可能去工地,如果他们不在同一个地方,这样的家庭就可能面临破裂。”

“这会是一条不归路么?”她反问道。像是在问我,又像是问自己。

(本文参考了《我的凉山兄弟:毒品、艾滋与流动青年》,刘绍华著。感谢三辉图书给予的采访协助)