“十岁的杜阿牵着九岁的梅耶来到镜头前。犹太姑娘梅耶说她喜欢阿拉伯姑娘杜阿,因为她非常善良,在活动中非常热心地帮助她。杜阿笑着说,她也非常喜欢梅耶,希望还能在这里见到她。‘出了博物馆呢?你不找梅耶玩吗?’我问。‘不,’杜阿毫不犹豫地回答,‘我是阿拉伯人,她是犹太人。’”

《中东死生门》中夹着几十张黑白底色的照片,“杜阿和梅耶”是让周轶君念念不忘的一张:她们有同样清澈的眼睛,掩抑不住调皮和好奇。两个小姑娘在以色列圣经博物馆的活动中相识。活动中的填字游戏由阿拉伯语和希伯来语组成,也就是说,孩子们必须找异族朋友帮忙。周轶君老想知道,她们现在是怎么样,即使已经猜到活动结束后她们可能再也不会来往。

周轶君纠正我,这本书的题目不是“生死门”而是“死生门”。她记得诗经里面就是这样的,死生契阔。她不解于为什么古人只是念死生,不是生死:“不知道是因为在音域上有诗意,还是要用这个倒错制造曲折有回味的感觉——生死是一根直线,死生则不然。”

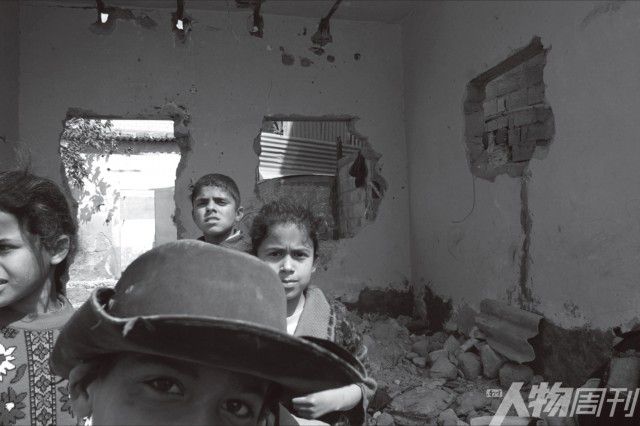

《中东死生门》里的故事简短却撼动人心。“这是我人生中第一次,体验到比自己更大的东西,”比利·林恩从战场归来的感受大抵同样适用于2004年的周轶君。第一次外派就去往加沙的她,在两年的绝望和煎熬中,“沉下去,看见更多”:被装扮成哈马斯战士的小女孩,眼中不是愤怒或是恐惧,而是轻锁眉头,望向遥远的地方,将人从当下的时空中分割出去;尽管知道自己所有的努力不过是“大海里的一滴水”,圣经博物馆的负责人亚胡达仍然不离不弃;阿拉法特在收到中国的紫砂壶茶具后说,“我也很想送你们礼物,但我现在实在拿不出什么像样的东西了”……从传说中离上帝最近的地方归来,周轶君仍然在翻看昔日照片时无法坦然面对他们的眼神,仍然对那些人牵肠挂肚。

《走出中东》则聚焦于艰难曲折的变革。从一个国家到另外一个国家,看着一场又一场的变革,最强烈的冲击源于个体的变化。她记得从前在埃及留学时,人们是“有点弯着腰的”。十几年过去,她开始被人群散发出来的“光彩”所打动:“当一个人开始去寻找答案时,他就会变得不一样。”周轶君记下的,有他们处于历史转折点的诉求与际遇,也有他们面对变革的曲折与失意。

写作两本书中间的十年,周轶君看到更广阔的国际格局,等到再次观察个体时,与过去直接看到他们差距甚大。她愈加希望把所见置于现实和历史的坐标中:在她眼中,中东不再是一个与故土相隔万里的异域;中东和中国都曾遭受异族的入侵,都需要去回应,如何看待一个强势的西方,如何看待传统与现代。周轶君完稿时,女儿刚刚出生。她常常在新生儿的面孔上,“窥见人类成长的历史。”当女儿凝视第一次出现的事物,比如天花板上一台旋转的吊扇,脸上交替闪过惊讶、茫然、欣喜、慌张——“仿如今天的我们,仰望变革忽至,大象腾飞,未来的世界会是什么模样?”无论是死生还是变革,置于任何时空皆通的、人的故事,才能让她的叙说迷人。

漂流瓶

人物周刊:有没有想拍一个东西,但很难按下快门的时候?

:有。在我面前死掉的一个小孩。事后大概一年,我带一个摄影师去他们家。他们家人好意拿了他的一幅肖像,放在他妈妈的背后给我们拍照。他妈妈一开始挺平静,但一看到像就哭了。其实从照片的结构上来讲,背后是儿子的肖像,前面是妈妈在哭泣,是挺好的画面。但是像在故意刺激人家,那就不能拍。还有很多时候不拍是因为掏出相机来,跟对方的关系就改变了。我现在出去采访,就是跟人家聊。一旦拿出相机或者别的东西,采访的状态就不对了。

拍纪录片跟写文字的逻辑完全不一样,它们会在我脑子里打架,我一定不能同时做。从传播的角度来说,大家现在喜欢看图像。但我最后选择了文字,因为它简单,适合自己。

人物周刊:有的记者可能更习惯和采访对象保持一些距离,你为什么想再回去找他们?

:《走出中东》初稿写完后,我本来先交给了出版社,但是后来忽然发现自己的观察还是太肤浅了。而且那时整个中东局势更乱了。大家更关心的是今后该怎么办,而不仅仅是我当时看到的那种人们非常纯洁非常有光彩的样子,所以我说干脆停了,自己重新去写。后来我接触到一些写非虚构文学的作者,比如何伟。他告诉我他写一个人物,一定是要反复采访的。这甚至不是一个技巧,而是一个必须。而且我当时辞职了,有大段的时间,就自己去找那些故事。无论是对这件事情本身、对人物的认知,还是写作,我的收获都比以前大很多,所以会想反复采访。

人物周刊:有没有个人情感方面的原因?

:当然也有。我从伊朗回来后意识到和他们保持联系特别重要,能够跟他们在社交媒体上说两句话,就会觉得非常的开心,是大家都挺掏心窝子那种感觉。他们把我当作漂流瓶,什么秘密都跟我讲,然后我再把这些故事给带出去。我们当然不可能保持非常密切的联系,我有我的生活,他们有他们的生活。但是偶尔会觉得,他们跟我一起存在于这个空间里,我有时候对他们来说很重要。

激战过后,巴勒斯坦人房屋被毁

杜阿梅耶

巴勒斯坦女孩,因战争受到心理刺激

走出中东

人物周刊:福山在《政治秩序与政治衰败》中用了“到达丹麦”这样一个比喻。丹麦不是特指丹麦这个国家,而是指一种美好如童话的状态。具体到政治上,是一个国家有法治、民主、高效和廉洁的政府。中东也许是当今世界距离丹麦最远的地方?如果可能,中东国家会以怎样的路径到达丹麦?

:有时候国家没有选择,历史和地理决定了它只能走到哪一步。全世界最幸运的两个国家,一个是美国,一个是瑞士。它们没有历史包袱,从来没有产生过封建王权,它自诞生起就可以自己管自己。美国是因为它的历史;瑞士是因为山太多了,没法形成大一统的集权国家。每个国家的路径还是会从它的历史当中来,可能没有选择。埃及在1798年被拿破仑入侵,与西方有了第一次交流,改革了军队、语言和服饰。有了议会的帽子,它已经走到共和的道路上。而沙特一直处于王权统治下,并且依靠本国的资源生存,现在的这个国王不可能想改就改,最有效的管理方式只能是集权。

很多人回顾中东革命的失败,认为国家建设首先没搞好。它们的经济没能支撑它们做大的改变。何伟写的是另外一个维度,他觉得是社会关系没调整好,家庭中妇女的地位还是很低,旧社会的生产力没有释放出来,最终还是讲到经济。在我看来,国家建设一定是最早要走的一步,但法治和民主的实现可能是并行的。

人物周刊:在思考变革时,中东人的思维方式有没有给你一些启发?

:他们宗教的那一块离我们比较远,我们不太能理解。但从历史上来看,他们过去对于王权的臣服是跟我们差不多的,对于权力等级的划分非常鲜明,家庭里面父权、夫权和兄权都体现得很明显。

伊斯兰教曾经出现过非常开放的时期,甚至可以讨论古兰经是不是被创造出来的,但是这样的政权最后往往变成骄奢淫逸的,社会上的风气用我们今天的话说叫“没有底线”。这种局面也造成了民众的不满,贪腐情况严重,精英慢慢脱离大众,这时社会中的另一股思潮就出现了——原教旨主义这种要回归最纯洁精神的力量就会长出来,去对抗之前的社会。而民众未必一定全部赞同,但赞同它反腐、反对社会上的不公平不公义,从而把希望寄托在极端思潮上。伊朗的巴列维王朝,最后变得非常亲美、世俗,但其实在国内引起了很大不满,农民土改等等各方面都没有做好。之后霍梅尼回来了,他是一个极端的人。城市妇女主动穿黑纱支持变革,是认为霍梅尼会带来一种改变,但没想到又摆到另外一个极端。所以它们一直是在两个极端的思维当中摆。

我自己有一个非常肤浅的认知,我觉得今天的以色列还挺有意思的,国家出钱养一些宗教人士。你可以看到戴黑帽穿黑衣服的人成天在街上走,他们的工作就是抄抄经书。他们的工作其实对生产力没什么贡献,但是国家养着他们,他们代表了纯洁的信仰。另一方面,社会是开放的。如果能够把这样一个比例给调配好,我觉得还是不错的,是吧?

人物周刊:中东和中国普通人的世界相隔甚远,你认为他们之间的关联是怎样的?比如你在书中提到他们都面临着“如何看待一个强势的西方”“如何看待传统与现代”等问题。

:长期以来我们的叙述是二元的。看东和西,东被认为是我们自己,西就是西方,就是美国和欧洲。但实际上,我们东方(中国)对东方(中东)的叙述比较少,感觉中东不在我们看的范围之内。因为工作的缘故,我看到了这种内在的联系,比如我们都面临着怎么回应西方的问题。书里提到,康有为那时把中国和奥斯曼帝国比。我读历史的过程中会发现我们遇到的问题很多时候是一样的。回答这些问题的方式可能是不一样的,而且是跟历史有关,有什么就拿什么来回应。我们有文化拿文化回应,它有宗教拿宗教去回应。

我只是很肤浅地说好像是相似,但是如果更深入地去了解也会发现不一样的地方。中国的文明还是跟外面的交流比较少。虽然基督教文明和伊斯兰教文明之间不断征战,但还是非常近,是一个根子里长出来的。其实中东这些文明流通和碰撞很多,所以它们一直有“他者”的概念。它们对“他者”的感知是敏感的、是强烈的。一直知道有个“他者”,喜不喜欢它,跟不跟它打仗是另外一回事,但它们知道它的存在。但对于中国来说,这个“他者”可能非常远。我们文明的内循环很充分,对于“他者”是俯视的感觉。

利比亚“非穆斯林公墓”中的中国人墓

从自己的困惑出发

人物周刊:中东尽是霍布斯式的自然状态(没有法律的规诫、人人相互为敌的战争状态)吗?书中有这样一个片段:一个失去了儿子的家庭,为成为人体炸弹的女儿感到光荣。

:这本书为什么要重印,因为它其实概括了人类所有的冲突。本来我们都是人,不应该相互杀戮。但是只要用族群、肤色、信仰、边界、敌我……用各种东西去区分我们的时候,那么对方就不再认为他是我的同类了,就可以杀戮。我后来想,什么是最好的时候?就是有选择的时候。当我发现我对我的邻居,我的朋友,一个我不认识但是我知道他是我的“他者”而没有选择的时候,我只能恨他、只能杀他,这一定是非常糟糕的时候。当我可以选择,哪怕他跟我不一样,我可以讨厌他、可以喜欢他、可以拥抱他的时候,那是一个非常好的时候。

人物周刊:你对人性有多大的信心?

:我对人性没有全部探知,所以很难说有多大的信心。但我们可以看到的是,人们的情绪非常容易被调动起来、非常容易被转向扭曲的地方。这种外部力量非常强大。

今天社交媒体上传播的东西一定是以调动情绪为主的,它是情绪的传播。你觉得《黑镜》对人性是怎么看的?有一集讲,你们不是恨谁么,那我们做一个名单,这些就是我们今天要杀死的人。最开始以为它只是网络攻击而已,但最后用小蜜蜂攻击真的会把那个人杀死。那个人(用小蜜蜂杀人的人)能做到这一点,是因为他相信人们不负责任的恨是很容易的,人们喜欢这个东西。但是他设计的整场杀戮非常残忍,到最后他释放出杀人机器,是把那些说恨别人的人全杀死了。这是一个虚构的故事,就是他去惩罚他们。人性的弱点是非常强烈的,所有成功的商业也是建立在人性的弱点之上。

人物周刊:“一个有热情的记者写文章的时候潜意识也必然想要改变现实。”说的是你吗?

:年轻的时候一定想改天换地,但是我慢慢发现自己能做的非常少,反而就会相信个人的力量。好多事情不用说,不用有特别大的使命感,反而是自己能做多少做多少就很好。比如我最初说的那张照片,以色列圣经博物馆通过点点滴滴的事情去做一些改变,我觉得已经挺好了。没有必要想那么多,而且人有时候是从自己的困惑出发的。

我现在比较关心的事,往大了说还是关于东西文明是怎么交融的。比如香港和澳门就是中华文明和西方文明的交融。而西班牙的安达卢西亚在中东伊斯兰文明和欧洲的边界,是一个存活了800年的政权,它跟欧洲人也没有什么冲突。我会发现其实一些文明的边缘不必然是冲突的,就挺好玩的。我也没有了解那么多,但是因为我内心有困惑,我就会开始去找这个东西,能找到多少就是多少。

周轶君

资深战地记者,长期从事中东及国际热点地区报道,曾任凤凰卫视时事观察员。著有《走出中东:全球民主浪潮的见证与省思》《中东死生门:巴以行走观察》等。